パスワード忘れが授業に影響?SaaS利用拡大で変わる大学のID管理〜事例とともに考える「新しい統合ID基盤」

近年、大学ではSaaSの利用が拡大しています。それに伴い生じているのが、ID・パスワード管理の課題です。特に、パスワードを忘れることで授業運営にも支障をきたすなど深刻な問題が生じる場合もあります。そこで本コラムでは、大学のID管理における課題と、その解決策となる「新しい統合ID基盤」のあり方について解説します。

大学におけるID管理の現状と課題、パスワード忘れが授業の妨げに

2020年代に入ると、大学では授業のハイフレックス化やSaaS利用など、その環境は大きく変化してきました。しかし、学生や教職員が用いるシステムやサービスが増加するとID・パスワードの管理が複雑化し、それに伴いさまざまな課題が生じるようになりました。下記にその代表的な例を挙げますので、チェックしてみてはいかがでしょうか。当てはまる課題があるようなら対策が必要です。

- ☐ ID・パスワード管理に負担がかかる

複数のSaaSや学内システムのアカウントやパスワードをユーザー自身が管理しなければならない。IDやパスワード管理の手間が増えることはユーザー体験の悪化につながる。 - ☐ パスワード忘れによるリセット要求が相次ぐ

学生や教職員がパスワードを忘れることにより、情報システム部門がパスワードリセットに対応しなければならず、頻発することで他の業務に支障をきたす可能性もある。また、学生は授業に参加できなくなってしまう。 - ☐ システムごとの手動ID管理による業務負荷の増加

システムごとに手動でID管理を行う場合、手間も時間も必要。また、利用するシステムやサービスが増えると、その手間も増える一方となる。 - ☐ 年度の変わり目のアカウント管理の負担

新年度や学期の変わり目に、学生や教職員のアカウント作成や削除が集中する。システムごとに手動での更新が必要となるため、情報システム部門の負担が大幅に増加する。 - ☐ セキュリティリスクが増大している

パスワードの使い回しや、脆弱なパスワードが原因でセキュリティリスクが高まる恐れがある。対応しきれない脆弱性が残ると、システム全体がサイバー攻撃の脅威にさらされてしまう。 - ☐ ID管理や認証に関する改善方法がわからない、IDの棚卸しができない

ID管理や認証に関する課題があることはわかっているが、改善方法がわからない。現状のIDの棚卸しができない。

これらの課題は、大学の業務運営や教育活動に直接的な影響を与えることから、早急な対策が必要といえます。

大学のID管理を効率化する「新しい統合ID基盤」とは?

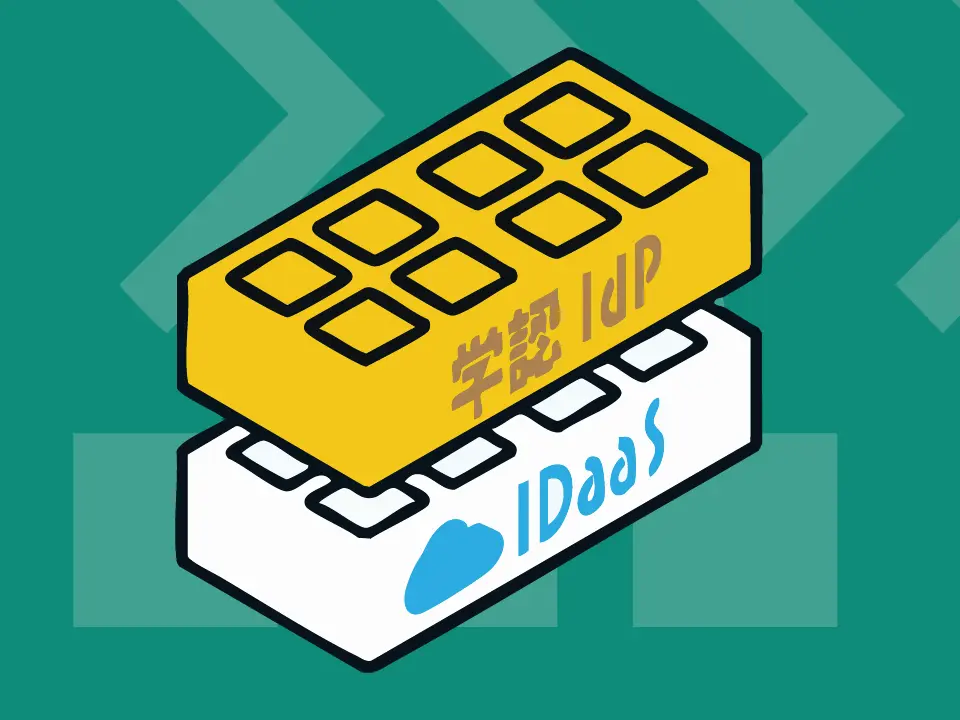

こうした課題を解決するためには、従来のID管理方法を見直し、利便性とセキュリティ、運用管理性を両立する「新たな統合ID基盤」を考える必要があります。そのために何が必要なのかを整理してみましょう。

パスワードリセットなどの業務負荷を軽減するために

最も大きな問題である、複数のSaaSやシステムごとに異なるID・パスワード管理の負担を軽減するための解決策が必要です。そのためには、認証情報を統合し、一元管理できる仕組みづくりが求められます。

方法としては、SSOやパスワードレス認証などを活用し、管理の負荷を軽減することが1つの答えとなります。クラウド型のID管理サービス(IDaaS)を活用することも効果的でしょう。これは、学生、教職員双方にとってもメリットがあることがわかります。

多様なシステムやアプリケーションへの連携

大学では現在もさまざまなシステムやアプリケーションが用いられていますが、今後も新たなものに連携できることが重要です。例えば、Microsoft 365、GAKUEN UNIVERSAL PASSPORT、Google Workspace、GakuNin RDMなどが挙げられますが、他にもさまざまなアプリケーションへのアクセスが必要となることでしょう。

利用するサービスが増加した場合でも、IDや認証を統合管理できることで、情報システム部門の負荷を軽減できます。

セキュリティリスクの軽減

多要素認証の活用や、パスワードのポリシー管理を強化することで、セキュリティ上のリスク軽減につながります。

ID運用や認証の問題を可視化する

自社内のID管理や運用の実情を可視化し、問題点や対策が必要な部分を明確にします。自社内で難しい場合には、外部のアセスメントを活用することも一案です。

ここで挙げた対策は一例ですが、効果的な取り組みをご紹介しました。次項では、実際の事例をもとに、大学のID管理課題と解決策を考えてみましょう。

城西国際大学事例から考える「新しい統合ID基盤」

城西国際大学では、これまで利用システムごとにIDとパスワードが存在し、ユーザーの追加・削除はCSVファイルをシステムごとに手動で反映していました。しかし、コロナ禍以降に授業のハイフレックス化、SaaS利用が増加したことで、ID管理や認証に関する課題が生じるようになりました。

頻発したのが学生のパスワード忘れです。これが頻発することになると、授業開催にも影響を及ぼす事態になりかねません。また、簡易なパスワードを複数のサービス利用時に使い回してしまうと、セキュリティ面のリスクも高くなります。

一方、情報システム部門では、パスワードリセットへの対応、年度替わり時期のID管理に関する業務負荷は大きなものとなっていました。このような管理のあり方を見直すためにも、城西国際大学では統合ID基盤の刷新を決断しました。

統合ID基盤の刷新に際し、城西国際大学が求めた主な要件・選定のポイントは次のようなものでした。

- 利便性とセキュリティ、運用管理性を両立する統合ID基盤

- ID管理の分野に関する知見が豊富なこと

- 特に文教分野、教育機関でのID管理に関する知見・実績が豊富であること

- オンプレミスシステムやSaaSとの高い連携性

- 多要素認証やSSO(シングルサインオン)などの機能

- シンプルに実現できる分かりやすい操作性

- 導入前のIDや認証に関するアセスメントが可能 …など

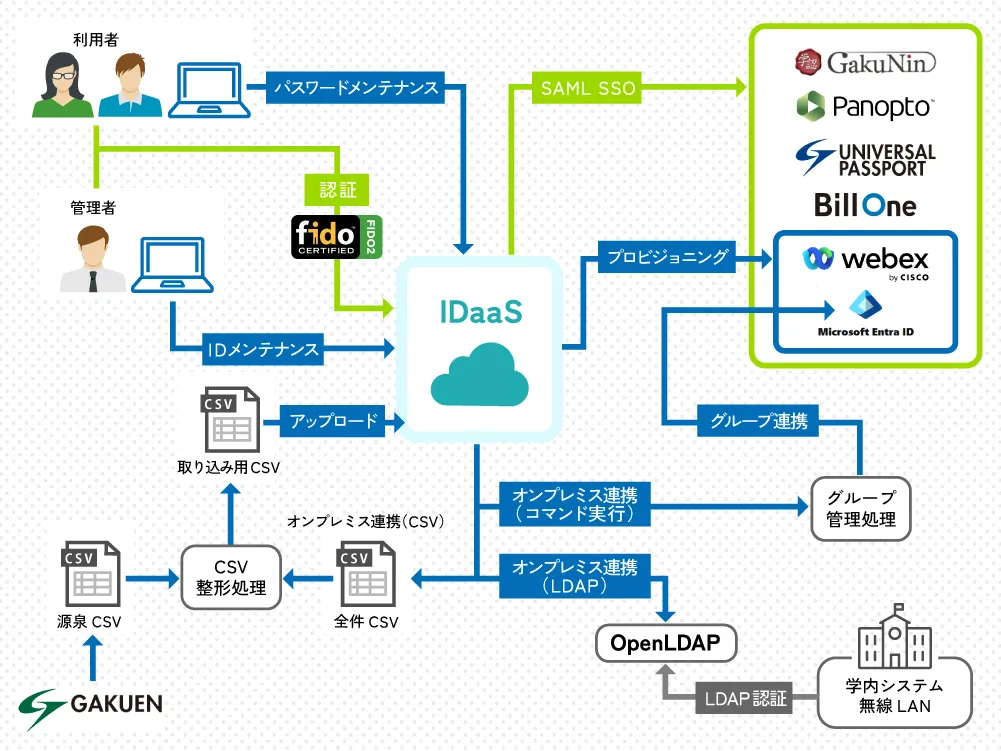

これらの要件をもとに城西国際大学はクラウド型のID管理サービス(IDaaS)を選定しました。製品選定後にはアセスメントサービスを利用することで、同学の利用システムおよび認証状況の棚卸しを行い、理想的な統合ID基盤のあり方を見定めることができました。その後、同学ではシステムごとに連携の順番と時期を定めて、基盤構築と連携作業を進めていきました。

利用開始後も安定して稼働し、頻発していたパスワードリセット要求も激減しました。また、複数の利用システムやSaaSの認証を統合管理できることで、情報システム部の業務負荷の低減にも成功しています。今後、利用するサービスが増えた場合でも安心感があるとのことです。

また、同学は2024年度に入ってSAML対応アプリケーションの追加やFIDO2パスワードレス認証の適用、学認IdPの導入も実施しています。こうして新たな統合ID基盤への取り組みが充実したものとなった城西国際大学、今後はゼロトラストセキュリティ対応も視野に入れた運用に向けて進めるとのことです。

まとめ

今回は、大学におけるID管理のさまざまな課題に対する解決策と、事例を通じて具体的にIDaaS導入の流れを紹介しました。事例の詳細などの情報をお読みいただき、今後の統合ID基盤について考えてみてはいかがでしょうか。

関連コラム

- 大学・研究機関が考えるべき、オープンアクセス化推進と、学認やIDaaSの関係とは?

- GakuNin RDMによるオープンサイエンス推進で「学認IdPのIDaaS化」がなぜ必要?

- 「学認」とは?知っておきたい知識とそのメリット

- IDaaSで学認IdPを構築することで得られるメリットとは